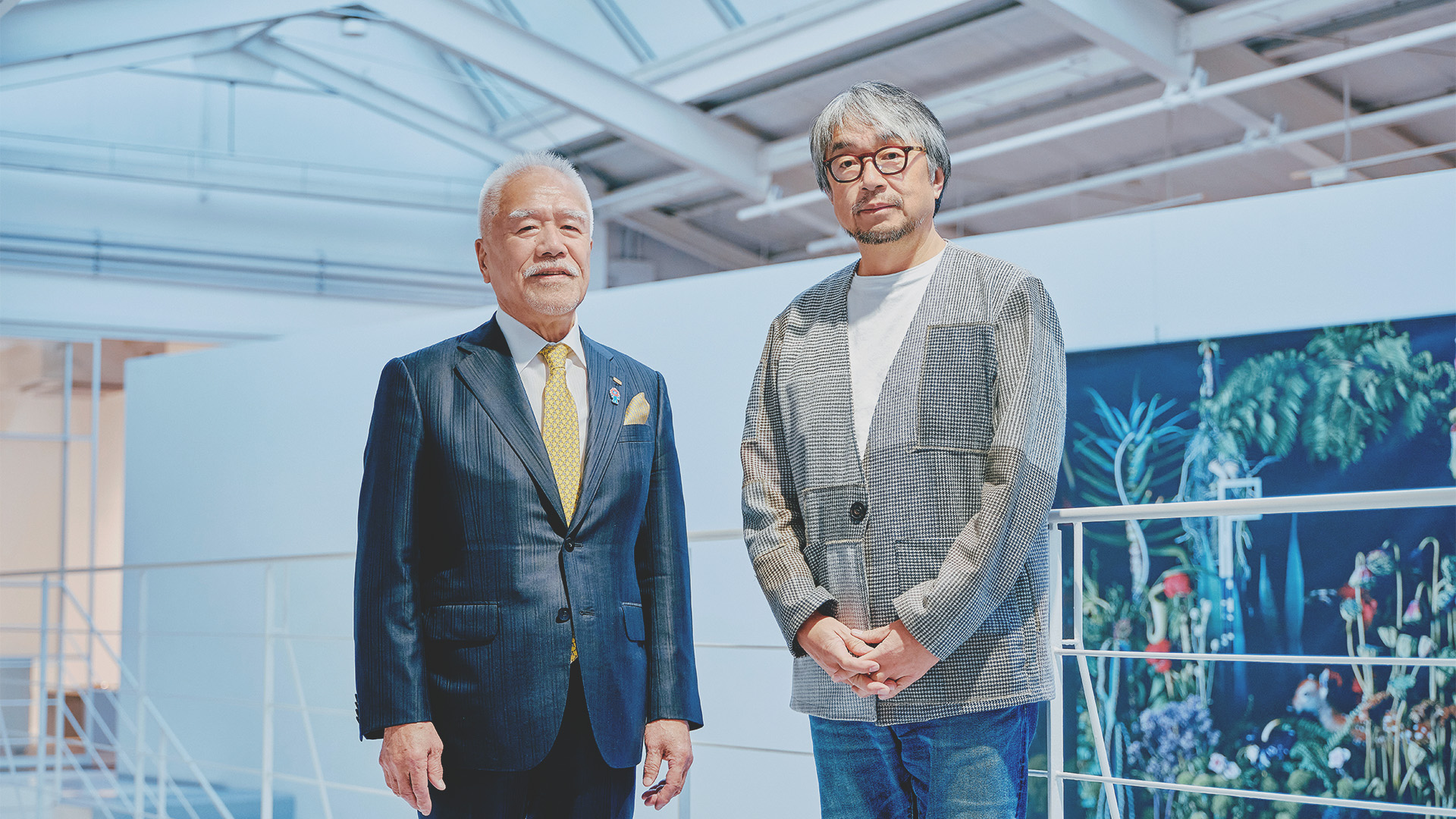

立野純三(たての・じゅんぞう)

株式会社ユニオン代表取締役社長

1947年生まれ。1970年 甲南大学法学部卒業。1970年 青木建設入社、

1973年(株)ユニオン入社。1990年同社代表取締役社長。その他公職として、

公益財団法人ユニオン造形文化財団 理事長、公益財団法人 大阪産業局理事長、

大阪商工会議所 副会頭等を務める。

小山薫堂(こやま・くんどう)

放送作家・脚本家

1964年、熊本県天草市生まれ。京都芸術大学副学長。料亭「下鴨茶寮」主人。「料理の鉄人」「パレ・ド・Z」「リモートシェフ」など、

食をテーマにしたテレビ番組を数多く企画。映画「おくりびと」では第32回日本アカデミー賞最優秀脚本賞、第81回米アカデミー賞外国語部門賞を獲得。

雑誌dancyu連載「一食入魂」などの執筆活動の他、地域・企業のプロジェクトアドバイザー、農林水産省「料理マスターズ」審査委員、日本最大級の

料理人コンペティション「RED U-35」の総合プロデューサーなどを務める。熊本県のPRキャラクター「くまモン」の生みの親でもある。

2025年大阪・関西万博ではシグネチャーパビリオン「EARTH MART」を手がける。

21

立野

小山さんは1970年の大阪万博の頃はどうでしたか。

小山

僕は当時6歳でした。

立野

ということは、記憶はあります?

小山

熊本に住んでいたこともあり、行ってもいないのであまり覚えていません。祖父母が足を運んで記念の鞄みたいなものを抱えて帰ってきた記憶がうっすらとあるだけです。立野さんは?

立野

私はもう大阪にいましたから、しょっちゅう行っていましたね。

小山

いいですね。公園に遊びに行くような感覚ですか?

立野

地元なので気軽に立ち寄る感じでした。1970年のときは最初はあまり人気がなかったんですよ。

小山

そのようですね。僕も知らなかったのですが、当時は“大阪反博”という言葉があったそうで。デモもあったりして。アイジャック事件はご存知ですか。太陽の塔の目の部分に若者が籠城して。

立野

ありました、ありました、覚えています。

小山

万博反対を訴えて籠城しているところに、岡本太郎さんが来て「おお、いいなあ、その塔は反万博の象徴なんだ。おい、おまえ、目立ち方が足りないから踊りでも踊れ」って言ったというインタビューを見ました。

立野

さすがは太郎さん。

小山

2020年にNHKで放送された、1970年の大阪万博を検証する番組を先日録画で見たのですが、これがなかなか面白いんです。当時は万博反対の気運がすごくて、とある会社の大阪万博へ行く社員旅行にカメラが密着するのですが、帰りのバスで社員に感想を聞くシーンがあって。

立野

どうでしたか?

小山

全員つまらなかったと答えていました。それで、2020年にまたその人たちを探し出して改めて70年の大阪万博の感想を聞くと、みんな揃って「あれはよかった」って言うんですよ。

立野

180度違う(笑)。

小山

もう記憶が完全に変わっているんですよね。当時はすごく否定的だったのに、今は昔のいい思い出になっている。人間の記憶は時代を経て変わっていくものなのだなと思いました。

立野

開催初期の雰囲気とは違って万博は大成功という全体的な印象が残っているのは面白いですね。

小山

これって太陽の塔を残しているからだと僕は思うんですよ。

立野

もし壊していたら、思い出を懐かしむきっかけが、そこまでなかったかもしれません。

小山

やっぱり残したことにすごく価値があると思います。

立野

今回の万博は何を残すか。私はリングだと思います。

小山

そうですね、僕もリングだと思います。もしくは真ん中の森。更地に戻すことを最初に決めてしまったのは、それでいいのかなと個人的には思いますが。

立野

今、跡地の候補に上がっているのが、サーキットをつくってF1を招致したいと。それはそれでいいのかもしれないけど、やっぱり、万博の思い出を刻んだモニュメントが欲しいところです。

立野

小山さんのパビリオンのテーマ「いのちをつむぐ」という言葉はどういう理由から選ばれたのですか?

小山

本当は「いのちをつなぐ」にしたかったのですが、全体のテーマに使われるということで、代わりに選んだ言葉です。

立野

そうでしたか。素晴らしい茅葺きのパビリオンですね。建築家の隈研吾さんも関わっておられるとのことですが、一緒に考えられたのですか。

小山

隈さんは日頃からいろいろなプロジェクトでご一緒しているので、息が合うのと、隈さんの事務所の若い方にプランを考えてほしいと思いまして。

立野

ほう、若い方にですか。

小山

希望者を募ったら50人が手を挙げて、集まった50案から隈さんと僕で10案に絞って、それをプレゼンしてもらうという流れでした。その結果、決まったのが茅葺きということです。

立野

面白いですよね、茅葺きって。日本の一つの原点ですし。

小山

それに、循環社会の象徴でもあります。あとは集落のアイコン。ある家族が茅を葺くときは他の家族がみんなで手伝いに行くといった、今の時代に必要なメッセージみたいなものがあるだろうということと、あとはやっぱり茅葺きの職人さんが全国にいらっしゃって、そういう方たちにエールを送るというか、スポットライトを当てるという意味でも茅がいいと思いました。

立野

茅葺きの技術もそういう機会をつくってあげないと職人がどんどんいなくなりますもんね。万博が終わってから外国の方で欲しがる人も出てくるのではないですか。捨てるのももったいないですから。

小山

譲り受けたいという要望がすでに各所からあるのですが、確かに外国の方にも渡るといいですね。

立野

外国の方は特に憧れがあるのではないですかね。さて、このパビリオンは食がテーマということで、こういう発想は最初からですか。

小山

協会からお声がかかったときに、何をテーマにしたいか聞かれて、食がいいって即答したんです。

立野

もともと食がお好きですよね。

小山

はい。食は命の根源、食べることは生きることですし、他の生物の命をいただくことです。だから今回は、おいしいものとかいう話ではなくて、食べるってなんだろうということを改めて考えていただく機会をつくりたかったんです。そうすると人って感謝の気持ちが生まれて、謙虚になるんですよね。

立野

そうですね。私らなんか昔は、お米の一粒でもお百姓さんがつくってくれたものだから、残したらもったいないと言われていました。今は言わなくなりましたね。

小山

あと、今は生産者が注目される時代になってはいますけど、生産の仕方に特徴があったり、そういう努力をしている方にスポットライトが当たるばかりで、例えばJAに米を納めているような方も同じように努力はしているのだけれど、特に注目されないじゃないですか。

立野

確かに目立つ存在ではないですね。

小山

そういった無名の方にも感謝の気持ちが芽生えるようなきっかけをつくりたい、という思いを込めたのがこの茅葺きのパビリオンです。「EARTH MART」というのですが、スーパーマーケットがコンセプトです。

立野

興味深いコンセプトですね。どういうことですか。

小山

我々の日常生活の中で、最も食と命を切り離している存在がスーパーマーケットじゃないかと思うんです。おいしそうには見せるけど、命だということはわからない。消費者側もおいしいものを買おうと思っていて、それを命だとは思わない。

立野

でもそこに並んでいるのは、実はたくさんの命だと。

小山

ええ、だからこの「EARTH MART」に来て「食って命だな」と感じた人が、パビリオンを出た後、普段の暮らしでスーパーに行ったときに「そうだ、これは命だよな」と思い出してもらえるといいなと。

立野

素敵な考えだと思います。

小山

あと僕は単純にスーパーマーケットが大好きなんです。命のパビリオンというとどうしてもメッセージ性が強くて説教くさかったりするので、ワクワクした気分で巡ってほしいという思いもあり、このようなコンセプトにしました。

立野

中はどのようになっているのですか。

小山

「いのちの売り場」と「未来の売り場」、二つの売り場に分かれています。「いのちの売り場」は、一人の人間が自分の命を80〜90年間、まさに紡いでいくために、いったいどれくらいの命をいただいているのか。それを意識してもらうための空間になっています。

立野

聞いているだけで興味が湧きます。そして「未来の売り場」は?

小山

こちらはこれからの食にどういうものがあるのかだったり、どういうものに光を当てればいいのかだったり、未来に向けての展示です。

立野

今の時代は食べる前に感謝するとか、ごちそうさまで終わるとか、そういった習慣も廃れつつあるように感じます。そういう意味では、特に若い人や子どもたちに見てもらって何か感じてもらえたらいいですね。

小山

どうすれば命に生かしてもらっている現実を肌で感じてもらえるか、そのためにいろいろと試行錯誤をしています。例えば日本人は一人が生涯で平均2万8000個の卵を食べるらしいです。

立野

そんなにも食べるのですか。

小山

はい。その膨大な数を、聞かせるよりも見せるほうがいいなと思ったので、2万8000個の卵をシャンデリアのように展示しています。その下で口を開けて写真を撮ってもらう。すると、自分が一生で食べる卵と一緒に写真が撮れる、そんな仕掛けです。

立野

ユニークな発想ですね。

小山

加えて家畜についても考えてほしくて。家畜とは人を生かすために生まれてくる、死ぬために生まれてくるんですよね。みんな当たり前に肉を食べているけれど、改めてこの肉にも母がいて、生まれたときはこんな感じだったという映像を見せることで、その命をいただくということの重みを感じてほしいなと思っています。

立野

これから食料不足の時代が来ると思いますが、だからこそ今、そういうことを訴えるって大きな意味がありますね。

小山

ええ。このパビリオンの準備に5年かけていまして、その間ずっとそういうことばかり考えてきましたので、食事のときの「いただきます」を誰よりも魂を込めて言う自信があります(笑)。

立野

本当にそうなるでしょうね(笑)。

小山

「いただきます」という言葉には命をいただくことへの感謝の気持ちが込められている。それだけじゃなくて、その食料を生産した方、運んで来た流通の方、調理してくれる家族や料理人、そういういろんな人が自分の食の先にはいて、それをいただくことを考えれば考えるほど、自然と感謝の気持ちが湧いてきて謙虚になるんですよね。多くの人たちにそういう気持ちが芽生えると、いい未来につながるのではと感じています。

立野

お互いがお互いを思いやる気持ちが生まれてきそうですね。今のスマホばかり見て隣で何をしているかわからない時代に、このパビリオンでそういう気づきに出会ってもらえたらいいですね。ところで、小山さんの著書『リセット発想術』を拝読しました。

小山

実はこれ、最初は中学生向けに書いたんですよ。それが出版社の方に大人にも読ませたいと言われて、タイトルを変えて出した本です。

立野

大変興味深く読みました。今の時代に求められていることが書かれているなと。何年前に書かれた本ですか。

小山

10年以上前ですね。

立野

今の時代に読んでも十分に通じる話だと感じました。スマホの話も、本当にスマホばかり見て、空に虹が出ていても誰も気がつかない、周囲の環境が変わっていても、何もわからない。そういう便利なものに頼りすぎるのもよくないということで。

小山

今回の万博もそうなんですけど、進化とか進歩っていうと、便利になることと同じように捉えるじゃないですか。空飛ぶ車が開発されたり、スマホも進化していきますけど、でも便利と幸せは違うと僕は思うんですよね。

立野

そう思います。

小山

なんとなく「便利=幸せ」だとみんなが思い始めたときに、かえって不幸になっていくんじゃないかなと。だから便利と幸せの区別みたいなものを、それぞれがしないといけないと感じています。

立野

なるほど。確かに時代を振り返ったときに、スマホが我々の生きていく上で本当に良かったかどうかというのは、何年か経ってみないとわからないことですよね。

小山

だからこそ今の時代にしっかりと本当の幸せを見極めることができればいいですよね。話は少し変わりますが、今回ユニオンさんに伺って思ったことは、ドアハンドルだけでビジネスが成立するって、そんな会社があるんだって…

立野

誰でも思いますよね(笑)。

小山

本当にすごいなと思ったんですけど、どうやって成立させているのか、どのようにここまで発展してきたのか非常に興味があります。

立野

きっかけは先代が1964年の東京オリンピックやその後の大阪万博で、仕事をさせていただいたときに遡ります。当時はもう本当に国の威信をかけてやっていて、建築家の方からのオーダーに一つひとつ応えていったんですね。そのときに品質や納期などさまざまなことにユニオンは柔軟に応えるということで、信頼をいただきブランドを築けたというのが大きいです。

小山

同業他社もいたのですか?

立野

はい、いました。でもいつのまにか、国内では私ども一社くらいになってしまって、それでずっと今日まで生き残っています。

小山

思えば家に帰って最初に触れるものってドアハンドルなんですよね。だからドアハンドルが心地よければ…

立野

そう、私も社員にそう言っています。建物が建てられたとき、その入り口に自分のつくったドアハンドルがついているわけで、これほど楽しいものはないだろうと。

小山

僕は京都で築50年近い古いマンションに住んでいるのですが、数年前に大改修をしたんですね。いろんなところ、例えば共用部分の玄関やポストを変えたり。その一環で各住居の扉を変えることになったんです。それまでは小さくていまいち回りの悪いハンドルだったのですが、帰って来るたびに「うわあ、これしょぼいよなあ」と感じていました。

立野

毎日のことですもんね。

小山

室内はスケルトンリフォームしていたのでめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ドアに不満があったんです。それが重厚感のあるガチャって閉まる扉に変わったときに、なんだかすごくいい家に変わった気がしたんです。

立野

そういうふうに言っていただけたら嬉しいですね。扉って家の大きな要素ですから。私の立場から思うのは、マンションってどの住居も扉が一緒じゃないですか。それを全部別々にしたらいいなと思うんですよ。それだったらより個人邸という感じがする。

小山

いい考えですね。それを聞いて思い出したことがあります。ヴェネチアのゴンドラのオールを留める木製の道具をフォルコラというのですが、このフォルコラだけをつくる職人がいるんです。誰のフォルコラが引っ掛けやすくて漕ぎやすいとかがあって。

立野

そういう職人の世界があるんですか。

小山

はい。それで、ゴンドラ職人の家では、この使わなくなったフォルコラを家のドアハンドルにしているので、町を歩いていると「この家はゴンドラ職人の家だ」ってわかって、個性がそこに出ていてすごくいいんですよね。

立野

今回の万博でもガスパビリオンのドアハンドルがガス管です。だからドアハンドルっておっしゃる通りいちばん最初に触るので、触り心地などをものすごく大事にしていて、大量生産の中でも手づくりの感じは残すように社内では言っています。

小山

そうですよね。料理人の家だったら、包丁の柄をドアに付けたら…まあ家に帰ってまで仕事を思い出したくなかったら違うほうがいいかもしれませんが(笑)。

立野

小山さんはさまざまな企画やプロデュースをされていますが、携わるときの気構えとはどういうものですか。以前『料理の鉄人』をされていましたよね。面白いテレビ番組でした。

小山

僕がいつも考えていることは三つあるのですが。「それは新しいか?」「それは自分にとって楽しいか?」「それは誰を幸せにするのか?」。これらをいつも問いかけていて、三つが全て揃うことはなかなかないのですが、どれか一つでもあるとそれはきっと価値のある仕事だと思うようにしています。なかでも誰かの幸せにつながるだろうかということは特に意識していますね。

立野

素晴らしい心がけだと思います。

小山

なのでコンテンツをつくるときは、誰にスポットライトを当てたいかを考えます。例えば『おくりびと』という映画のときは納棺師という職業にスポットライトを当てて、こういう仕事をやってみたいという人が増えたらいいなと考えたことがありました。

立野

あまりそういう仕事に目なんて向かないですもんね。

小山

そうなんです。やっぱりどうしてもメディアは輝いているものにさらに光を当てるんですよ。僕はまだみんなが気づいていないところに光を当てるべきだと考えています。それによってその人や場所、職業などに注目が集まるようにすることがメディアの使命だと思うんですよ。

立野

そうですね。さらに言えば、光を当てた後にその人に仕事を出してあげることも大事だと思うのですが。例えば今の時代に日本家屋を建てることはほとんどなくて、大工さんの活躍の場が減っている。だから20年に一度建て替えをする伊勢神宮の式年遷宮は、宮大工という職業や技術を現代まで残してきたよくできた制度だと思います。我々のドアハンドルでも真鍮をつくる作業は、日本ではしなくなっています。

小山

そうなのですか。それは知りませんでした。

立野

宮大工にせよ料理人にせよ、昔から職人は大変な努力と苦労をして技術を継承してきました。そういう伝統工芸に仕事を出して継続を促すことをしていかないと、いずれ全てなくなっていくような気がします。

小山

わかります。ただ、時代に合わなくなって淘汰されていくものもあるじゃないですか。だから、変わるべきところは変わらなきゃいけないとも思うんですよね。

立野

それもおっしゃる通りですね。

小山

僕はここ数年「ふくしまベストデザインコンペティション」という福島県のデザイン賞の審査員をしていまして。どんなものかというと、福島県内の事業者の皆さんのお土産品とか地場産品といったプロダクトを、「パッケージデザイン」「ネーミング」「商品企画」のデザインの視点で表彰するコンテストです。

立野

福島に光を当てる。素晴らしい企画ですね。

小山

ありがとうございます。その今年のグランプリがサトウキビでつくった再生プラスチックのコップだったんです。デザインがすごくおしゃれで、あまりペコペコしなくて、何回も洗って使えるというコップで、しかも安価なんですよ。5個で550円。

立野

それはずいぶん安いですね。

小山

審査の間でもこれはいいねとなって、何がいちばんよかったかと言うと、発売元が漆屋さんだったんです。今までずっと漆器を売ってきて、こういうものをいちばん嫌いそうな漆屋さんが、これからは漆器だけじゃダメだと思って開発したってすごいですよね。

立野

新しい活路を見出す努力をしたということですね。

小山

引き続き漆器も売っていくでしょうけど、こういうものもどんどん売っていって、もしかしたらこのコップに漆を塗ったらすごく面白い商品になるかもしれません。そういう発想って素敵だなと思いました。

立野

我々も伝統工芸とのコラボレーションを通じてドアハンドルをつくり、海外で売っていこうという試みを進めています。漆もありますし、鍋鉄とか陶器、あと西陣織を織り込むとかいろいろとアレンジしながらやっています。

小山

僕は京都芸術大学で教えているのですが、そこであるプロジェクトを進めていまして。うちの学生たちが伝統工芸の職人さんのところに押しかけて行って孫みたいな感じで仲良くしてもらって、一緒に商品をつくっているんです。そこから生まれた商品でいちばん売れているのが鼻緒シューズです。

立野

どういうものですか。シューズに鼻緒がついているとか?

小山

まさにそうです。下駄や雪駄、草履などについている鼻緒。実は鼻緒職人って今どんどん減っているんです。みんなそういうのを履かなくなって。そこで白地のスニーカーに鼻緒をつけたんです。パッと見ると足袋を履いた上に草履を履いているように見えるので、祇園の芸舞妓さんが、足がすごく楽ということで最近よく履いてくれています。

立野

そういう職人さんに仕事を出すっていいことですね。

小山

シューズの装飾ということではありますが、ちゃんと職人さんの仕事として生産が増えています。あと実験的に試みているものもあって、アイスクリームのスプーンを瓦職人と一緒に瓦づくりの技術でつくっています。それこそ漆職人が漆でつくるとか、いろいろな職人さんに同じものをつくってもらってそれを並べてみたらすごく面白いと思います。今日お話を伺っていて、うちの学生たちが何か企画をしてドアハンドルをつくるとか…

立野

ぜひ、今度ご一緒しませんか。

小山

ぜひぜひ、本当にお願いします。

立野

ドアハンドルでもいいですし、建築をもっと面白くする企画とかでもいいですね。

小山

学生たちも面白がると思います。

立野

これからの時代は異質であることが重要になってくると思うのですが、小山さんが学生を教えるにあたって、心がけておられることはありますか。

小山

ある石工の職人さんと話したときに、含蓄のある話を聞けたのですが、石垣をつくるときは綺麗な石ばかりを集めないらしいのです。いい石垣をつくるには綺麗な石の隙間に入れる石がすごく大事で、だから違った石をどれだけ組み合わせるかでいい石垣が決まるという話でした。

立野

なるほど、コミュニティも同じだと?

小山

はい。会社や組織も同じで、優等生ばかりいるのではなく、そこにはいろんな個性があっていいと思うんです。うちの会社では「脂身みたいな社員が必要」とよく言っているのですが、筋肉質のシャトーブリアンばかりではなくて、脂身みたいな人がいないとパサパサしちゃうので、個性ある人が隙間に入ることで新しいハブになったりするんじゃないかと思いまして。

立野

GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)の創業者ってそういう人ばかりじゃないですかね。特にイーロン・マスクなんて、あんな変人ってなかなかいませんよ。

小山

アメリカでは受け入れられやすいのかもしれませんね。

立野

日本では今までどちらかというと異質な人が弾き出されてきましたけど、そういう人を受け入れないと、新しい発想とか開発が生まれてこないのじゃないかな。教育でも今後は持っている個性を伸ばすことがますます求められるのではと思います。うちの会社でも採用担当には「これはダメかなというような突出した人も一回採用してみなさい」と言っているんです。

小山

でも今はガバナンスというのがあるから、なかなか難しいですよね。

立野

確かに、入社後の教育でも叱る叱らないなどのデリケートな問題がありますから。

小山

ところで、大阪では万博は今どんな感じなのですか。

立野

それなりに盛り上がってきていますね。全国的にはまだまだでしょうけれど。キャラクターの「ミャクミャク」も人気が出てきましたね。最初に見たときは奇妙としか思いませんでしたが。海外に持って行っても、向こうのデザイナーがすごく喜びました。

小山

業界の方に万博のキャラクターはどういうものがいいか相談を受けたことがあるのですが、最初にできたロゴにキャラクター性があったので、絶対これをベースにしたほうがいいとそのときは答えました。

立野

実際そのようになりましたね。いよいよ今年の10月まで大阪・関西万博が開催されますが、「EARTH MART」でしたか、小山さんのパビリオンも楽しみにしています。今後もどんなものにスポットライトを当てていかれるのか、ご活躍に注目したいと思います。

小山

ありがとうございます。

立野

それでは最後に、当社が万博にも展示する“非接触自動ドア”をちょっと見ていただきたいのですが。実際に体験もできます。今からご案内しますのでよろしくお願いいたします。

--------- 近未来のドアハンドルシステムを、 小山薫堂さんに体験いただきました。

【ユニオンが考える未来のドアとは】

自動ドアは、ときに人間の意思に関わらず開閉するもの。そして私たちはそのことを不快と感じるときがあります。タッチ型の自動ドアはコロナ禍を経て接触を好まない人が増えてきました。では、未来のドアとはどんなものか。それは、開閉センサーやAIの進化に委ねられるものではなく、人間の感覚を取り戻すことで、人間らしさを感じることができる…人の意思を持って境界を拓くものだと、ユニオンは考えます。

【手では触れずに自分の意思で開ける】

自分の手を動かすことで、3D映像のレバーをつかんで押すと実際のドアも開くというのが、非接触感覚再現デバイスを活用したこのシステムの仕組みです。センサーによって人の姿勢や血圧、体温、心拍数なども測ることができ、自宅のドアに採用すれば日々の健康状態の把握にも貢献できます。東京のスタートアップのTENGUN-LABELさんと共同で開発しました。大阪・関西万博にも出展しています。

【小山薫堂さんから感想をいただきました】

何も疑うことなく、毎日触れているドアノブというものをアップデートすることによって、これほど未来の扉が開くとは思いませんでした。

Planning:宮本 尚幸

Photography:西本 順登

Writing:守谷 直紀

Web Direction : 吉村 朋子